臺南市

【臺南古蹟2日遊】

祀典武廟又稱關帝廟,建於明鄭時期,相傳原為寧靖王府內之關帝廟,為臺灣武聖關帝之信仰中心,也是唯一列入官方祀典的武廟,廟分三進:前殿、拜殿、正殿及後殿,以長達66公尺的朱紅山牆迤邐連接,彰顯恢宏氣勢。歇山屋脊的正殿中,供奉著金身關帝神像,左右陪祀周倉和關平,為清代康熙年間留下的古物,其上「萬世人極」為咸豐所賜御匾。後殿右側觀音廳、西社與六和堂自成一區。

大天后宮,俗稱「臺南大媽祖廟」,是臺灣第一座官建媽祖廟。大天后宮供奉的主神,也就是俗稱的媽祖婆,是臺灣民間的宗教信仰中最普遍的神明。大天后宮原為明寧靖王朱術桂的王府。清康熙22年(西元1683年)水師提督施琅攻佔臺灣後,鑒於臺灣人民對於媽袓信仰的虔誠,為收服民心,乃奏請清廷將寧靖王府邸改建為媽袓廟,並將媽祖晉封為天后,廟稱大天后宮。大天后宮主要可分成四大部分,三川殿、拜殿、正殿、後殿,稱之為「四進」。栩栩如生、尺寸碩大的媽祖神像是本宮最大的特徵,是約300年前一位大陸泉州師傅所做,可說是臺灣泥塑雕像的代表之一。一般廟宇門上皆繪有門神,而大天后宮為了顯示天后的尊貴,不繪門神,改以門釘替代來裝飾。大天后宮由於地位崇高,所以歷代名人所貢獻的匾額不勝枚舉,尤其歷代帝王御筆親題的匾額,更是深具歷史價值。拜殿左右兩邊的牆上分別嵌有兩塊古石碑,其中施琅將軍於康熙24年(西元1685年)所立的「平台紀略碑」是現在臺灣所保存的最早清碑,書寫攻臺之經過、安撫民心及善後處理的方法。大天后宮具有豐富的建築特色與歷史文物,穿梭其間,宛如置身藝術殿堂,令人有如獲至寶的感覺。

延平郡王祠建於清同治年間,位於臺南市開山路,奉祀臺灣開山始祖鄭成功及其部將,為臺灣的重要古蹟。佔地9400餘坪,庭園修築風格莊嚴典雅,是臺灣少見的「福州式」廟宇建築。西元1661年,鄭成功帶兵在鹿耳門登陸,趕走了荷蘭人,並積極建設臺灣,以做為反清復明的根據地。鄭成功經略臺灣,除設立官署,清查戶籍外,還下令屯田,允許官兵圈地成家,並招募大陸沿海居民來臺開墾。明隆武帝曾賜姓朱,後人多以「國姓爺」稱呼,成為後世朝拜的民族英雄。鄭成功去世後,後人為了感懷他的豐功偉績,特在此地立廟奉祀,尊稱他為「開台聖王」和「開山王」,現在全臺灣的「開台聖王廟」有50餘所之多。各地寺廟祠堂香火不斷,也因此在臺灣留下了深厚的影響與眾多傳說。清同治13年,欽差大臣沈葆楨奉命來臺辦理防務,深入瞭解民意,發現鄭成功對建設臺灣的貢獻,建議建祠紀念。清廷同意後撥款立祠,諡號忠烈,從福州載來工匠、材料,將開山王廟擴建成「福州式」建築,並在正門石匾提「明延平郡王祠」。祠中珍貴文物豐富,尤其為數眾多的清代楹聯,包括沈葆楨手書,筆力雄渾、意義雋永,仍極具歷史價值。位於祠旁的「民族文物館」收藏著許多臺南文物:1樓主要陳列史前文物,說明臺灣與大陸的地緣關係,及先民生活的演進過程。2樓所展覽的多為臺南歷史文物,包括與府城相關的先賢,例如鄭成功、沈葆楨等人的畫像或遺墨。此外,舊日府城的日常生活用品,如街牌、眠床、地契、銀票等均有陳列,讓人深入了解先人生活起居狀況,十分值得一遊。

荷蘭人於西元1624年,在安平建造了臺灣第一座城堡「熱蘭遮城」,也就是現在的安平古堡,這裡曾是荷蘭人統治的中樞,更是對外貿易的總樞紐,原本的建築格局分為方形內城與長方形外城。西元1661年,鄭成功驅離荷蘭人後,將此地改名為安平,故熱蘭遮城也稱為「王城」或「臺灣城」,俗稱安平古堡,是臺灣最早的一座城池。清康熙年間,正式將臺灣納入版圖,政治中心移至府城內,進而逐漸喪失其價值。後來曾破壞城壁紅磚挪為建造億載金城之用,到了日治時期,內城荷式建築全毀,四周以紅磚砌成方形階臺,臺上建造西式平房作為海關宿舍。而成為今日的紀念館風貌,光復後改名為安平古堡,目前紀念館邊殘存七十多公尺長的外城南牆殘壁依然屹立,老榕攀爬,紅磚班駁,是300餘年來僅存的歷史遺跡,訴說著曾經過往的滄桑。

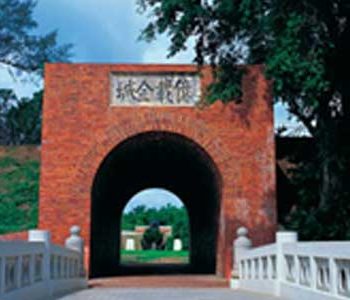

億載金城古稱為「安平大砲臺」或「二鯤鯓砲臺」是為了對抗因牡丹社事件而犯臺的日本軍隊。西元1874年沈葆楨先抵安平,認為應建立大砲臺以保衛府城,因此,西元1876年由法國工程師所設計完成的全臺第一座西式砲臺終於完成,也是全臺第一座配備英國阿姆斯壯大砲的砲臺,臺灣的海防軍事也因此而邁向近代化的一大步。建築形制上,億載金城屬於西洋稜堡式的方形砲臺,四角凸出,中央內凹。環繞砲臺並有護城壕,砲臺上分置大、小砲,城堡中央則為操練場;形制完善、規模宏大,加上砲臺威力強大,億載金城可說是臺灣南北砲臺中,劃時代的重要里程碑。砲臺後遭毀損,曾一度荒廢,後被列為府城名勝之一而加以保存。光復後,大規模整修,形式和材質上已多有改變。但整修後,仍大致可看出當年的規模。外圍城高約2公尺,城垣四周有護城河,林木茂密,由紅磚砌成的圓拱城門則高5公尺,穿過圓拱門,城內所見是綠草如茵,平坦寬廣,並有沈葆楨的紀念銅像及仿製的古炮。

高雄市

【高雄文化古蹟2日遊】

建於1865年,至今已有150多年歷史,地理位置特殊,座落在海天一色的西子灣山上,可屬美景天成。坐靠打鼓山、前扼高雄港進出之大船、右看西子灣日落、左抱高雄市港全景。本館為後文藝復興時代巴洛克式建築風格,花欄石雕、圓拱設計,她見證了一個半世紀的歷史,經整修後,風華再現,英領風騷;館內亦蘊藏豐富的藝術臻品,使其成為內外兼美的古蹟領事館。這座英國式的建築,設計者為英國人,使用尺寸皆為英碼及英呎。四周的外牆有連續的半圓拱,轉角處的栱較小而牆柱較大,是力學上的強固作用。建築物內設壁爐,並有地下室。整體外觀為連續的半圓栱,使得造型非常富有節奏感。領事館的紅磚從廈門運來,工匠聘自大陸,迴廊的圓栱在夕陽下被映照得更顯古意盎然。竹節狀的落水管是清末洋樓的特色,轉角的磚柱為雙柱並立,構造更為穩固。1986年始經考證研究修復,現在內部闢為高雄史蹟文物館,陳列有關打狗開拓及近代史之文獻、照片及模型。遊客至此,除可參觀館內豐富收藏外,館外可西眺大海的點點船影,東望市區及港口,南側有曲折保持完好的古道,處處展現迷人的風采。

舊稱蓮花潭,位於高雄市左營區東側,南鄰龜山、北接半屏山,潭面面積約42公頃,源於高屏溪。蓮池潭周邊潭水因遍植荷花,在清領時期就名列鳳山八景,稱「泮水荷香」,現因湖畔半屏山特殊造型與龍虎塔遠近倒映水中,而以「蓮潭夕照」聞名。入夜後的蓮池潭,水霧濛濛,景色若隱若現,予人難以言喻的神秘感。潭上亭台樓閣林立,潭畔遍植垂柳,景緻秀麗。由南而北風景點分別有舊城、龍虎塔、五里亭、春秋閣、啟明堂、孔廟等,吸引各地遊客前往,假日更是絡繹不絕。

春秋閣建於民國42年為兩座中國宮殿式樓閣,為春閣及秋閣之合稱,各為四層八角,綠瓦黃牆,宛如寶塔,古色古香的塔影倒映水中,造型為當時全臺灣塔中之翹楚。各有九曲橋相通,又稱「春秋御閣」,係為紀念武聖關公而建。位在春秋閣的前端有一尊騎龍觀音,關於此一騎龍觀音的由來有一傳說:觀音菩薩曾騎龍在雲端現身,指示信徒要依其現身之形態建造聖像在春閣與秋閣之間,於是有現今的騎龍觀音聖像。

塔高七層,潭水上立有龍虎兩孿生閣樓,樓前各有龍虎塑像,遊客可以身為道,由龍口進,虎口出,取其吉祥之意。塔身與岸邊有九曲橋銜接,巍峨聳立,與潭面相互對應,景緻優美。

孔廟位於高雄市左營區,左營舊城北門外之蓮池潭畔北岸,這一座孔廟的規模為全臺之最,建築造型雄偉肅穆。早在清領初期康熙23年(1684)即由知縣楊芳聲建有聖廟。後來因風雨的損壞,於乾隆及光緒年間皆有修建,終於形成完整的規模。中為大成殿,左右為東西廡,前門為大成門,後為崇聖祠。整個學宮的周長有122丈餘,可謂體制皆備,規模宏大,民國65年興建完成,背山面水氣勢不凡,建築式樣參考山東曲阜孔廟形態及故宮太和殿規模,莊嚴宏偉,充分表達對至聖先師之尊崇。孔廟外的廣場有一座拱橋,橋邊橫列著一片刻畫至聖先師孔子事蹟的銅壁浮雕。孔廟每年9月28日教師節有祭孔大典。從孔廟向東遙望,可看到一座左壁酷似被刀削過地嶙峋孤山,這即是以奇特造型聞名的半屏山。

國立科學工藝博物館是一個綜合性的科學博物館,位於高雄市九如一路六號公園內,不僅是南臺灣規模最大的國立社教機構與世界知名科學博物館的總樓地板面積比較,其規模也名列第二。館內設有常設展示廳及臨特展示廳,內容包含當代應用科技發展及配合推廣科普國民教育的各種主題、立體電影院、多媒體劇場以及一個兼具研究、會議多功能複合的「南館」。本館除了蒐藏各種科技文明的進步實況外,18個展示館概分「科技歷史與傳承」、「資訊與能源」、「生活中的科技」、「材料與機械」等與我們日常生活息息相關的科學知識,參觀民眾可在展示廳內親自操作參與,體會科技的神奇。此外並每月推出各種透過動手操作、生動有趣、結合科技知識與寓教於樂的科技教育活動暨親子活動。立體電影院內有寬23.6公尺、高17.2公尺的超寬平面螢幕,觀眾戴上立體眼鏡就可觀賞到三度空間的立體電影,加上六音軌高傳真電影音響系統,構成了震撼的視聽效果,讓您感到身歷其境的樂趣。

資料來源:中華民國交通部觀光局